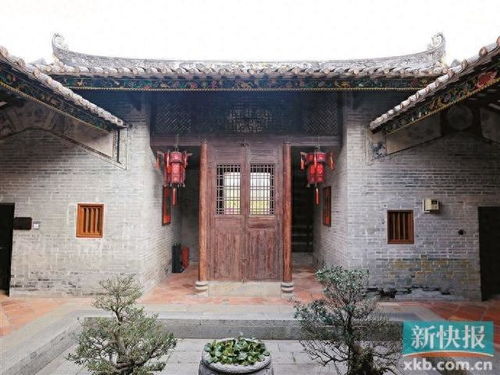

小区底楼房屋改建为祠堂,背后故事与思考:该房屋原为居民住宅,但因历史原因被改建为祠堂。这一改变不仅是对传统文化的传承和弘扬,更是对社区文化建设的积极贡献。改建后的祠堂不仅为居民提供了一个祭祀祖先、传承文化的场所,也成为了社区文化交流的重要平台。这一举措引发了人们对传统文化的思考和重视,同时也为小区的文化建设注入了新的活力。这一故事提醒我们,要尊重和保护传统文化,同时也要注重社区文化建设,让文化成为社区发展的动力。

本文目录导读:

某小区底楼房屋被改建为“祠堂”的事件引起了广泛关注,这一变化不仅对小区的居民生活产生了影响,也引发了关于社区文化、传统习俗与现代城市规划之间关系的深入思考,本文将围绕这一事件展开讨论,分析其背后的原因、影响以及应对措施。

事件背景

该小区底楼原为普通住宅,近期却被改建为“祠堂”,这一变化引起了小区居民的关注和疑虑,据了解,这一改建行为并非随意而为,而是源于当地对传统文化的重视和传承,这一行为也引发了关于如何在城市规划中平衡传统文化与现代生活需求的讨论。

改建原因

1、传统文化传承:随着现代化进程的加快,许多人对传统文化和习俗的重视程度逐渐提高,改建为“祠堂”的行为,正是出于对传统文化的传承和弘扬。

2、社区需求:在部分社区中,居民对传统文化的需求日益增长,改建为“祠堂”可以满足部分居民的精神文化需求,增强社区凝聚力。

3、政策支持:政府对传统文化的保护和传承给予了一定的政策支持,这也为“祠堂”的改建提供了契机。

影响分析

1、对小区居民的影响:改建为“祠堂”后,小区底楼的使用功能发生了变化,可能会对小区居民的生活产生一定影响,可能会增加噪音、人流等干扰因素,影响居民的休息和生活质量。

2、对社区文化的影响:改建为“祠堂”可以弘扬传统文化,增强社区文化底蕴,这也可能带来文化冲突和融合的问题,需要在保护传统文化的同时,兼顾现代城市规划的需求。

3、对城市规划的影响:改建为“祠堂”的行为需要在城市规划中进行合理布局和规划,这需要考虑到城市的空间布局、交通流量、居民需求等多个方面,以确保传统文化与现代城市规划的和谐共存。

应对措施

1、政策引导:政府应制定相关政策,引导和规范底楼房屋的改建行为,在保护传统文化的同时,兼顾现代城市规划的需求,确保改建行为符合城市发展规划和居民需求。

2、社区协商:在改建过程中,应充分征求小区居民的意见和建议,通过社区协商的方式达成共识,这可以增强居民的参与感和归属感,促进社区和谐发展。

3、合理布局:在改建为“祠堂”时,应合理布局空间,确保不影响小区居民的生活质量,可以设置合理的活动时间和范围,减少对居民的干扰。

4、增强监管:相关部门应加强对底楼房屋改建行为的监管力度,确保改建行为符合相关规定和标准,对于违规行为,应依法予以处理。

小区底楼房屋被改建成“祠堂”的事件引发了关于传统文化与现代城市规划的深入思考,在保护和传承传统文化的同时,我们也需要关注现代城市规划的需求和居民的生活质量,通过政策引导、社区协商、合理布局和增强监管等措施,我们可以在保护传统文化的同时,实现传统文化与现代城市规划的和谐共存,这不仅可以满足居民的精神文化需求,也可以促进社区的和谐发展。

小区底楼房屋改建为“祠堂”的事件提醒我们,在城市化进程中,我们需要关注传统文化与现代城市规划的关系,寻求平衡点,实现传统文化的传承与发展,我们也需要在城市规划中充分考虑居民的需求和生活质量,促进社区的和谐发展。